こんちわ、クロです🐈

最近、水槽飼育している稚魚がぽつぽつと落ちていく( ノД`)シクシク…

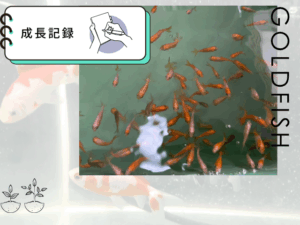

大きめの稚魚を40Lプラ舟で20匹、 中ぐらいの稚魚を60Lプラ舟で80匹、小さめの稚魚を40L水槽で100匹で管理していますが、小さな稚魚がぽつぽつと死んでいく…

ちゃんと水替えもしているし、朝・夕方とブラインシュリンプも与えている、これは一体何なのか?

今回は稚魚の死因について調べましたので、是非、一読していってください(^^)

クロ

クロ何とか歯止めをかけたい

稚魚の死因5選

死因① 餓死

稚魚の死因で最も多いのは餓死!!

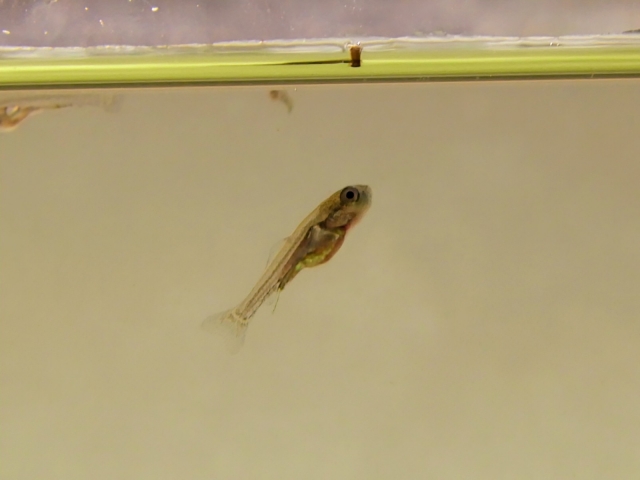

産まれて間もない稚魚は腹部に「ヨークサック」と呼ばれる栄養塊を持っているので3日程度は給餌しなくても生き永らえることができますが、それが尽きると捕食しなければいけなくなり、餌を探し始める。

稚魚の生存率をあげる効果的手法は早期成長です!!

針仔の内はどうしても生体が安定しない、できるだけ早い段階で青仔に進化させる必要があります。

プロはめっちゃ餌食わせる!!

生産者さんや愛好家さんは一日に3~5回の給餌を行うみたい、多い人になると時間を空けて8・9回与えるみたいです。

ブラインシュリンプはすぐさま死ぬことはなく、個体差にもよりますが塩水でなくても何時間かは生きている。

だから、2回で大丈夫だと考えていましたが、見直す必要があるかもしれません💦

体が小さいということは「体力がない」ということなので、体力を上げる施策が必要となります。

死因② 水質悪化

稚魚は水質に敏感です!!

某ペットショップの店員さんに聞いた話なんですが、稚魚用人工餌は一般的なエサの3倍多く栄養素が入っているとか!!

そのため、すごく水を汚すそう💦

人工飼料は「水に溶けやすいタイプ」と「水に溶けにくいタイプ」があります。

■ 水に溶けやすい餌

消化が良いが水を汚す、与えすぎると早い段階で水質悪化を引き起こす

■ 水に溶けにくい餌

「水を汚れにくい餌」をキャッチコピーに売られることが多い、言葉通り水質悪化を抑えてくれるが「水に溶けにくい」が故に、消化が良くない

水に溶けやすいということは水を汚しやすいという側面を持っており、水に溶けにくいということは体内での消化スピードが遅くなる側面を含んでいる、つまり、消化不良の危険度が増します。

稚魚は体が非常に弱い、多くの育成者が「ブラインシュリンプ」や「ミジンコ」、「ゾウリムシ」等の動物性プランクトンを与える理由はココにあるんです。

水替え頻度ですが、週に2~3回、1/3程度替えることが理想的という人もいますし、毎日替えるという人もいます。

これは個体数、容器サイズによって、変えていくべき点となるので、理想的な水替え頻度は人それぞれということになりそうです。

動物性プランクトンの死骸はこまめに回収し、PH値を上げないようにするのは大事ですね。

死因③ 容器が小さい、水量が足りてない

先ほど水質悪化でも触れましたが、そもそも容器が小さすぎるという問題もあると思います!!

水量が少ないほど水の汚れ方は速くなる。

水量があれば、多少餌を与えすぎても、急激に水質悪化を引き起こすことにはなりません。

では、個体数、個体サイズ、に対して、どれくらいの水量が適切なのか?

観賞魚飼育において、一般的にいわれて基準みたいなものがあります、勝手に名前つけますが…笑

● 1cmの魚1匹に対し1L

基本的には「1・1・1基準」があります。

ただ、この基準は「最低ラインの水量」かつ「ろ過機能が追いついている状態」で言われることだと思っています。

金魚や錦鯉などの水を汚す魚に対しては、気持ち多めで水量調節をする必要があると考えています。

1cmの魚が5匹なら5Lだけど、ランチュウみたいに体長はそんなないけど厚みと幅がある種もいる、その場合はまた話が変わってくるよね

例えば、5cmの金魚がいたとして、5Lと水で大丈夫かといえばそうではない、水替え頻度やエアレーション、ろ過機能によっても変化しますが、心配事を減らすには十分な水量確保するに越したことはないのです。

10L~15Lが安全ラインだと思いますね。

容量・個体サイズに対して、適正な飼育数を日々検討することが鍵です!!

ショップのように水替えサイクルを早めれば生存させることはできます、ただ、生存率・成長率は下がる。

あれは「限られたスペースの中」「低コスト」で売るためのテクニックだとお考えください。

死因④ 水温変化

稚魚成魚に関わらず魚類は水温変化にめっぽう弱いとされています!!

魚類は基本的には変温動物であり、周囲の温度によって自身の体温を調節しています。

急激な水温変化は、急激な体温変化を余儀なくされる、その負荷に対して体が悲鳴をあげるということになります。

特に、体が小さく、体力のない稚魚はモロにその影響を受けてしまう。

水替え時に水温調整をしっかり同温にする、これをしないがために大量死を招くことだって十分あり得るのです。

バケツの水をそのまま投入すると、水温は一気に変化してしまいます。

プロホースなどを利用し、ゆっくりと水を馴染ませる気遣いが必要です。

また、春先、夏場など、日中と朝晩で急激に水温が変化してしまう季節も配慮が必要となります。

特に夏場、野外飼育しているともなれば、太陽による水温変化は著しい、水温上昇を鈍化させることが重要です。

● 直射日光が当たらないように日除けをつくる (すだれ等はー5℃の効果があるとされる)

● できるだけ大きな容器で飼育し、水量によって温度上昇を軽減する

● 深い容器で飼育し、底の低温域は確保する

● 黒などの光を吸収する容器はしない (※白い容器は発色を弱めてしまうのでお勧めしません)

● 濃い青水をつくらないようにメンテナンスをする (適度な青水は光を遮断し水温上昇を軽減する)

● 冷却装置を利用する

日除けを作ったり、できるだけ大きな容器で育成したり、青水の植物性プランクトンに頼ったり、冷却装置を利用したりと「急激な温度変化」を抑制する何かが必要となります。

また、水温が上がることで水中に溶け込む酸素量が減ってしまう、この結果、酸欠になる他、バクテリアの働きが鈍化して水質悪化を早める危険性があります、水温には十分、気を配りましょう!!

死因⑤ エアレーションが強すぎる、逃げ場がない

体の小さな稚魚は、水流に逆らって泳ぐほどの体機能が出来あがっていません!

そんな中で強いエアレーションをかけてしまうと体力が消耗し、ストレスとなってしまいます。

体力低下やストレスは体の免疫力低下を引き起こし、死に直結していきます。

局部的にエアレーションを用意する、または水流を逃れる隠れ家を用意するなどして、安全地帯を作ってあげてください!!

死因というのは、1要素だけではありません。

複合的なものであり、稚魚の場合は、その耐性が低いために、小さな要因の積み重ねで死に至ってしまいます。

やはり、早期成長のために、どのような工夫と配慮ができるかが優先されると考えます。

【結論】稚魚の成長速度に合わせた育成環境を整えていく!!

産まれたての稚魚はほとんど死ななかった、でも4日後、ポツポツ落ち始めました。

これは餓死が原因だったと思われます。

ブラインシュリンプを朝・夕方と与え、生体が安定していきました。

でも、2週間後、またポツポツと星になっていきました。

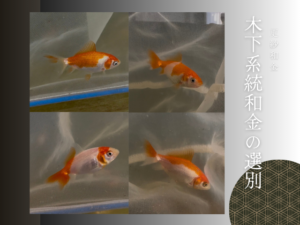

「成長著しい個体」「まったく成長しない個体」、明確に体長差として現れていきました。

大きい個体が小さな個体を食べ始めました、このシーンを目撃して、大中小サイズごとに育成容器を設けました。

大が約20匹、中が約80匹、小が約100匹、共喰いは発生しなくなりました。

小さな個体であっても、頑張って育ててきた子が一瞬で消える絶望感…

共喰いは阻止しましたが、ここで小さな稚魚が日々、2・3匹ずつ死んでいきます。

40Lに対して100匹、最初は死ななかったのに、時間が経つにつれ死者が増えていく。

そもそも、水量が適正でなかったと後悔していますが、高頻度で水替えをしていたので、何とかなるだろうとか思っていました。

成長速度が遅い個体は「選抜漏れ個体」、選抜個体の成長を優先し、この環境のまま続けてしまったのが敗因でしょう。

結果、小さな稚魚が少しずつ成長していった、サイズアップすることで水量・酸素量に限界が来たのではないかと考えています。

小水槽の中で大きめの個体をプラ舟に移動させると、死亡率が下がりました、そういうことです。

溶存酸素量を考慮した水量確保!!

皆さんは稚魚の成長に合わせて、水量と酸素量を定期的に見直してますでしょうか?

実体験から、ここには相関関係があるように感じております。

「選抜漏れでも一つの命」などと甘ったるいことは言いませんが、選抜漏れの子を商品化できるほどの育成スキルが付いた方が将来プラスだと思ってしまいます、選抜漏れだからといって、この子たちの価値を作り出せないであれば、事業などするに値しないですし。

そもそも本質的には「選抜漏れ」どうこうは関係ないですから。

問題がなければ死にません、問題があるから死ぬのです。

「稚魚は弱いからそういうものだ」と決めつけず、模索し続けようと思います!!

コメント